Николай Рерих

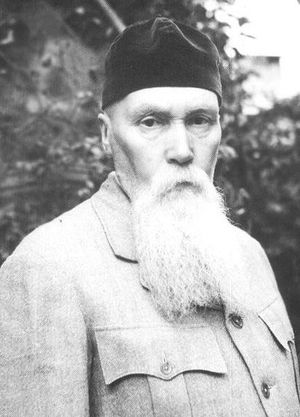

Николай Рерих был всемирно известным художником, археологом, писателем, ученым, лектором, философом, поэтом, мистиком и исследователем. В начале двадцатого столетия он и его жена Елена Рерих служили Посланниками Вознесенных Владык Эль Мории и Майтрейи. Николай вознесся по завершении той жизни.

Ранние годы жизни

Он родился в Санкт-Петербурге 9 октября 1874 года – первенец Константина и Марии Рерих. Имя «Николай» означает «тот, кто преодолевает», а «Рерих» — «богатый славой». Его отец был известным адвокатом и нотариусом, и большую часть своей юности Николай провел в большом семейном загородном имении Изваре, расположенном в девяноста километрах к юго-западу от Петербурга. Именно там, среди красот северной России, в юном Николае родилась любовь к природе, которую он пронес через всю жизнь. Там же он пристрастился к охоте и проявлял живой интерес к естествознанию, археологии и Российской истории. Он любил музыку и верховую езду.

Его отец желал, чтобы он изучал право, но Николай хотел заниматься искусством. Эта ситуация была разрешена, когда Николай поступил одновременно на юридический факультет Императорского Университета и в Императорскую Академию Художеств.

В 1898 году Николай становится секретарем Общества Поощрения Художеств. В сентябре 1900 года он уезжает в Париж изучать искусство. Летом 1901 года Николай возвращается в Петербург и женится на Елене Ивановне Шапошниковой. Елена превосходно играла на фортепиано и была выдающейся писательницей в области эзотерической традиции Восточной религии. Она была близнецовым пламенем Николая, его вдохновением и поддержкой в течение всей его жизни. У них было двое сыновей, Юрий и Святослав.

В начале 1900-х Рерихи много путешествуют по России и Европе. Во время этих путешествий Рерих много рисует, занимается археологическими раскопками, изучает архитектуру, пишет об искусстве и археологии. В 1906 году он получает повышение и становится директором Художественной школы.

В 1907 году он начинает применять свои таланты на сцене как художник по костюмам и декорациям, что приносит ему успех. Он создает декорации и костюмы для Дягилевского балета, включая «Весну священную» Стравинского, а также для оперных постановок, в том числе многих опер Вагнера и Римского-Корсакова.

Семья Рерихов уезжает из России в Финляндию в 1918 году, незадолго до того, как граница между этими двумя странами оказывается закрытой. По приглашению директора Чикагского Института Искусства Рерих в 1920 году приезжает в Соединенные Штаты Америки. Он много путешествует, выступает с лекциями и проводит выставки своих работ. Находясь в Соединенных Штатах, Рерих основывает Институт объединенных искусств, международное общество художников, названное «Кор Арденс» (что означает «Пылающее Сердце»), и международный центр искусства в Нью-Йорке, названный «Корона Мунди» (что означает «Венец Мира»). Как дань уважения Рериху в 1923 году в Нью-Йорке был открыт Музей Рериха.

Картины

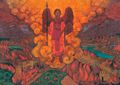

Полотна Рериха вдохновлены историей, архитектурой и религией; многие отображают величие природы. Его картины являются мистическими, аллегорическими и даже пророческими. В его картинах, написанных между 1912 и 1914 годами, часто отражается предчувствие надвигающегося катаклизма. Одна из них — «Ангел Последний» (1912) — изображает буйный пожар, охватывающий город; над городом, окруженный клубящимися облаками дыма, стоит ангел. Он держит меч и свиток, возвещая о Последнем Суде. В 1936 году, непосредственно перед началом второй мировой войны Рерих пишет картину «Армагеддон». На ней можно увидеть крыши домов, виднеющиеся через облака дыма, и силуэты марширующих солдат.

Художественный стиль Рериха трудно описать, ибо, как сказал Клод Брэгдон, Рерих принадлежит к избранному братству художников, среди которых да Винчи, Рембрандт, Блэйк, а в музыке — Бетховен. Их работы обладают «уникальным, глубоким и действительно мистическим свойством, которое отличает их от их современников и не позволяет отнести к какой-либо известной категории или причислить к той или иной школе, так как они походят только на себя, как члены некоего внепространственного и вневременного ордена посвященных.[1]

Путешествие на Восток

На Николая Рериха в большой степени повлияла восточная культура. Долгое время он мечтал совершить путешествие по Востоку, чтобы непосредственно изучать древнюю культуру. В 1923 году он отправился в Индию. Некоторое время он провел в Сиккиме (тогда это было княжество, граничившее с северной частью Индии), где завершал планирование экспедиции в Центральную Азию. Рерих писал о своем восхищении горами:

Все учителя уходили в горы. Высочайшее знание, самые вдохновенные песни, самые замечательные звуки и краски рождаются в горах. На высочайших вершинах пребывает Высочайшее. Высокие горы стоят, словно свидетели великой реальности.[2]

Гималаи! Здесь обитают Риши. Здесь раздавались эхом звуки священной Флейты Кришны. Здесь громогласно звучал голос Благословенного Гаутамы Будды. Отсюда произошли все Веды. Здесь жили Пандавы. Здесь – Гесэр-хан. Здесь — Арьяварта. Здесь расположена Шамбала. Гималаи — жемчужина Индии. Гималаи — сокровище мира. Гималаи — священный символ Восхождения.[3]

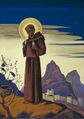

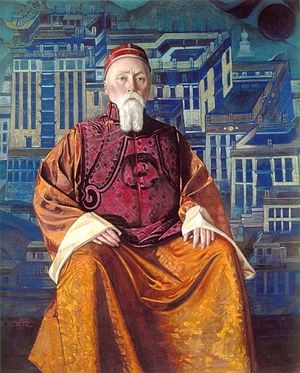

Оба — и Николай, и Елена Рерих питали большой интерес к восточной философии и ре¬лигии. Многие картины Николая содержат изображения западных и восточных божеств, святых и мудрецов. Его серия «Знамена Востока» изображает не только духовных лидеров прошлого, но также надежды Востока на лидера будущего. Рерих отразил эту надежду в картинах, изображающих Майтрейю и Мать Мира.

В 1925 году Рерих вместе с Еленой, сыном Юрием и несколькими другими европейцами отправляется в экспедицию по Центральной Азии. Рерих писал о своих целях:

Конечно, мое главное устремление, как художника, было к художественной работе... Кроме художественных задач, в нашей экспедиции мы имели в виду ознакомиться с положением памятников древности Центральной Азии, наблюдать современное состояние религии, обычаев и отметить следы великого переселения народов.[4]

Группа Рериха проделала путь почти в 25 тысяч километров по Центральной Азии в трудном и зачастую опасном походе, длившемся более четырех лет. Несмотря на возникавшие серьезные препятствия, в этом путешествии Рерих написал сотни картин.

Совершая экспедицию, Рерих обнаружил легенды и манускрипты, повествующие о путешествии Иисуса на Восток во время так называемых «утерянных лет» — в возрасте от двадцати до тридцати. Такие же рукописи были найдены и русским журналистом Николаем Нотовичем и Свами Абхеданандой в монастыре Химис в Ладаке.[5]

По окончании экспедиции по Центральной Азии в 1928 году Рерихи обосновались в долине Кулу, в Индии. Там они основали Гималайский Институт научных исследований «Урусвати» для изучения археологии, лингвистики и ботаники.

Знамя Мира

Одна из целей Рериха по сохранению культурного наследия мира, которая волновала его всю жизнь, была достигнута в 1935 году, когда представители стран, входящих в Панамериканский Союз, подписали в Белом Доме конвенцию Пакта Рериха. Согласно этому пакту, страны, находящиеся в состоянии войны, были обязаны щадить музеи, университеты, храмы и библиотеки подобно тому, как поступали с госпиталями. Над больницами развевался флаг Красного Креста, а над культурными учреждениями — «Знамя Мира» Рериха — стяг с тремя красными сферами в центре белого поля, окруженными красным кругом. Рерих верил, что защита культуры поможет сохранить духовное здоровье наций.

За усилия, направленные на сохранение мира во всем мире с помощью искусства и культуры и защиту сокровищ искусства во время войны, кандидатура Рериха выдвигалась на соискание Нобелевской Премии Мира в 1929 и 1935 годах. Вторая мировая война прервала его деятельность, так же как и деятельность Гималайского Института научных исследований «Урусвати», и Рерих посвятил себя помощи жертвам войны. Он также отдавал деньги, полученные от продажи картин и книг, советскому Красному Кресту.

Летом 1947 года Рерих перенес операцию на сердце, но вскоре вернулся к мольберту. Одна из последних картин Рериха называется «Завет Учителя». Она изображает белого орла, летящего по направлению к ученику, который медитирует в позе лотоса на вершине высокого утеса, возвышающегося над горной долиной. 13 декабря 1947 года, когда Рерих работал над вариантом этой картины, его сердце внезапно остановилось, и его душа воспарила в высшие октавы. Ему было семьдесят три года.

Наследие

В своей жизни Николай Рерих нашел время для многих видов деятельности и преуспевал во всем, за что брался. Его духовная жизнь была тем источником, из которого рождалось и литературное, и духовное видение. В одной статье, посвященной характеру и работе своего отца, Святослав Рерих подытожил поиск внутренней духовности художником:

Он был истинным патриотом и горячо любил свою Родину, но он принадлежал и всему миру. Весь мир был полем его деятельности. Каждая страна представляла для него особый интерес и особое значение. Каждая философия, каждое учение жизни были для него путем к совершенствованию, и жизнь для него была великими вратами будущего... Он во всем стремился к прекрасному: и в живописи, и в литературе, и в общественной жизни – это великолепное воплощение необыкновенной, возвышенной мысли...

Во всех его картинах и литературных трудах прослеживается непрерывная нить важного послания – послания Учителя, призывающего учеников пробудиться и устремиться к новой жизни.[6]

Его служение в качестве Вознесенного Владыки

Вознесенный Владыка Николай Рерих говорит:

Я благодарен за возможность обратиться к вам сегодня, говорить с вами с плана Вознесенных Владык, дабы вы знали: один из вас поднялся до этого уровня, а значит и вы можете достичь того же. Никогда не уставайте от работы, являющейся вашей дхармой, вашей миссией ради обретения целостности. Никогда не разочаровывайтесь от того, что вас неверно воспринимают или что вы опережаете время в понимании звезд, вселенных, гор и лепестков цветка. Воистину, я боролся за правое дело и победил.[7]

Он просит нас призывать к нему и обращает внимание на важность использования фиолетового пламени:

Я прошу вас, чела Вознесенных Владык, включать мое имя в веления и преамбулы, поскольку я тесно сотрудничаю с Эль Морией, К. X., Д. К. и Ланелло. Я работаю с ними в тесном контакте ради объединения всех, кто находится на пути священного огня».[8]

27 июня 1996 года Николая Рерих дал важную диспенсацию, которой мы можем воспользоваться: «Я ЕСМЬ Николай Рерих, ваш наставник Духа. Призывайте меня. Я жду ваших призывов. Я буду отвечать на них так же быстро, как Ланелло».

Gallery

-

The Last Angel (1912)

-

And We Are Not Afraid (1922)

-

Mother of the World (1924)

-

Padmasambhava (1924)

-

Mohammed on Mount Hira (1925)

-

Mohammed on Mount Hira (1925)

-

Milarepa, the One Who Harkened (1925)

-

Buddha the Winner (1925)

-

Mohammed the Prophet (1925)

-

Moses the Leader (1926)

-

Krishna (Spring in Kulu) (1930)

-

St. Panteleimon the Healer (1931)

-

St. Francis (1932)

-

Tibet. Himalayas (1933)

-

Armageddon (1936)

-

On the Heights (Tumo) (1936)

-

Star of the Hero (1936)

-

Victory (Gorynych the Serpent), Nicholas Roerich (1942)

-

Song of Shambhala (1943)

Дополнительная информация

Вы можете узнать больше о Николае Рерихе и его прекрасных картинах на сайте Нью-Йоркского Музея Николая Рериха, www.roerich.org.

Источники

Марк Л. Профет и Элизабет Клэр Профет, Владыки и их Обители, “Николай Рерих”.

- ↑ Claude Bragdon, Introduction, in Nicholas Roerich, Altai-Himalaya: A Travel Diary (Brookfield, Conn.: Arun Press, 1929), p. xix.

- ↑ Nicholas Roerich, Himalayas: Abode of Light (Bombay: Nalanda Publications, 1947), p. 21, in Jacqueline Decter, Nicholas Roerich: The Life and Art of a Russian Master (Rochester, Vt.: Park Street Press, 1989), p. 141.

- ↑ Nicholas Roerich, Himalayas, p. 13, in Decter, Nicholas Roerich, p. 203.

- ↑ Nicholas Roerich, Heart of Asia (New York: Roerich Museum Press, 1929), pp. 7, 8.

- ↑ Roerich, Notovotch and Abhedananda all published their translations of these texts describing Jesus’ journey to the East. All three accounts are included in Elizabeth Clare Prophet, The Lost Years of Jesus: Documentary Evidence of Jesus’ 17-Year Journey to the East.

- ↑ Svetoslav Roerich, “My Father,” in Nicholas Roerich (New York: Nicholas Roerich Museum, 1974), p. 15.

- ↑ Nicholas Roerich, “Be the Unextinguishable Ones!” Pearls of Wisdom, vol. 33, no. 44, November 11, 1990.

- ↑ Ibid.